„Einen Moment“, sagt der Mann am Counter und verschwindet. Wir warten. Es dauert. Schließlich kehrt er zurück: „Heute wird nichts Geheimes produziert. Ihr könnt durchgehen.“

Geheimes? In einer Schallplattenfabrik? Ja, geheim. Denn bei Third Man Records in Detroit entstehen keine gewöhnlichen Platten. Hier werden limitierte Auflagen für die Großen der Musikgeschichte gepresst. Paul McCartney ließ kurz vor unserem Besuch eine Edition seines Albums McCartney III herstellen – exakt 333 Exemplare weltweit. Das Material: eingeschmolzene Originalpressungen seiner Alben McCartney (1970) und McCartney II (1980). Alte Platten wurden zermahlen, das Vinyl recycelt, zu neuen Pucks verarbeitet und in Detroit zu frischen Platten gepresst. Solche Editionen sind Sammlerstücke, noch bevor sie die Fabrik verlassen. Billie Eilish, Metallica, Neil Young, Coldplay, Jay-Z – sie alle haben hier Vinyl pressen lassen. Manche Auflagen sind so exklusiv, dass selbst die Mitarbeiter nicht wissen, woran sie gerade arbeiten.

Detroit – Verfall und Aufbruch

Das Detroit der zwei Gesichter zeigt sich schon auf dem Weg zur Canfield Street. Wenige Blocks von Third Man Records entfernt steht die Abundant Faith Cathedral – ein schlichter Backsteinbau, umgeben von Industriebrache. Leere Grundstücke, verfallene Gebäude, die Natur erobert zurück, was einst Fabrik war. Das alte Detroit: Motor City, viertgrößte Stadt Amerikas, Geburtsort der Massenproduktion. Hier perfektionierte Henry Ford das Fließband und schuf die Mittelklasse.

Dann der Absturz: Weiße flüchteten in die Vororte, Rassenkonflikte eskalierten, die Industrie brach ein. 2013 meldete Detroit Bankrott an – die größte Stadtpleite der US-Geschichte. Detroit wurde zum Symbol für den Niedergang alter Arbeitsplätze, für Berufe, die verschwanden. Wie die Flößerei in Europa – nur schneller, brutaler.

Third Man Records – Eine Fabrik, die anders klingt

Doch ein paar Straßen weiter, an der Canfield Street, beginnt die andere Geschichte. Seit 2010 ziehen hier angesagte Marken ein. Carhartt, das Arbeiterklamotten-Label, hat einen Store eröffnet. Shinola, das Uhren- und Designerlabel, seinen Flagship-Store. Und mittendrin: Third Man Records. Künstler, Musiker und Handwerker kehren zurück. Sie kaufen verlassene Gebäude für Spottpreise und bauen sie um. Aus Fabrikhallen werden Studios, Galerien, Werkstätten. Detroit erfindet sich neu – nicht als Motor City, sondern als kreative Stadt, als Ort für Menschen, die mit ihren Händen arbeiten wollen.

Jack White, Polsterer, Designer, Rockmusiker und Gründer von Third Man Records, gehört zu diesen Rückkehrern. 2017 eröffnete er hier seine Vinyl-Presserei – ein Statement: Detroits Zukunft liegt nicht in Nostalgie, sondern im Handwerk, das wieder cool geworden ist. Das Gebäude an der Canfield Street wirkt von außen unscheinbar.

Mehr als eine Fabrik

Third Man Records, gegründet von Jack White, Ben Blackwell und Ben Swank, ist mehr als ein Presswerk. Im vorderen Teil des Gebäudes gibt es einen Verkaufsraum mit kleiner Bühne für Live-Aufnahmen und einer schalldichten Abhörkabine. Die Wände: gelb-schwarz gestreift, die Markenfarben von Third Man Records. Überall Vintage-Poster, alte Verstärker als Deko – ein Mix aus Rockabilly und Punk.

Die Maschine als Star

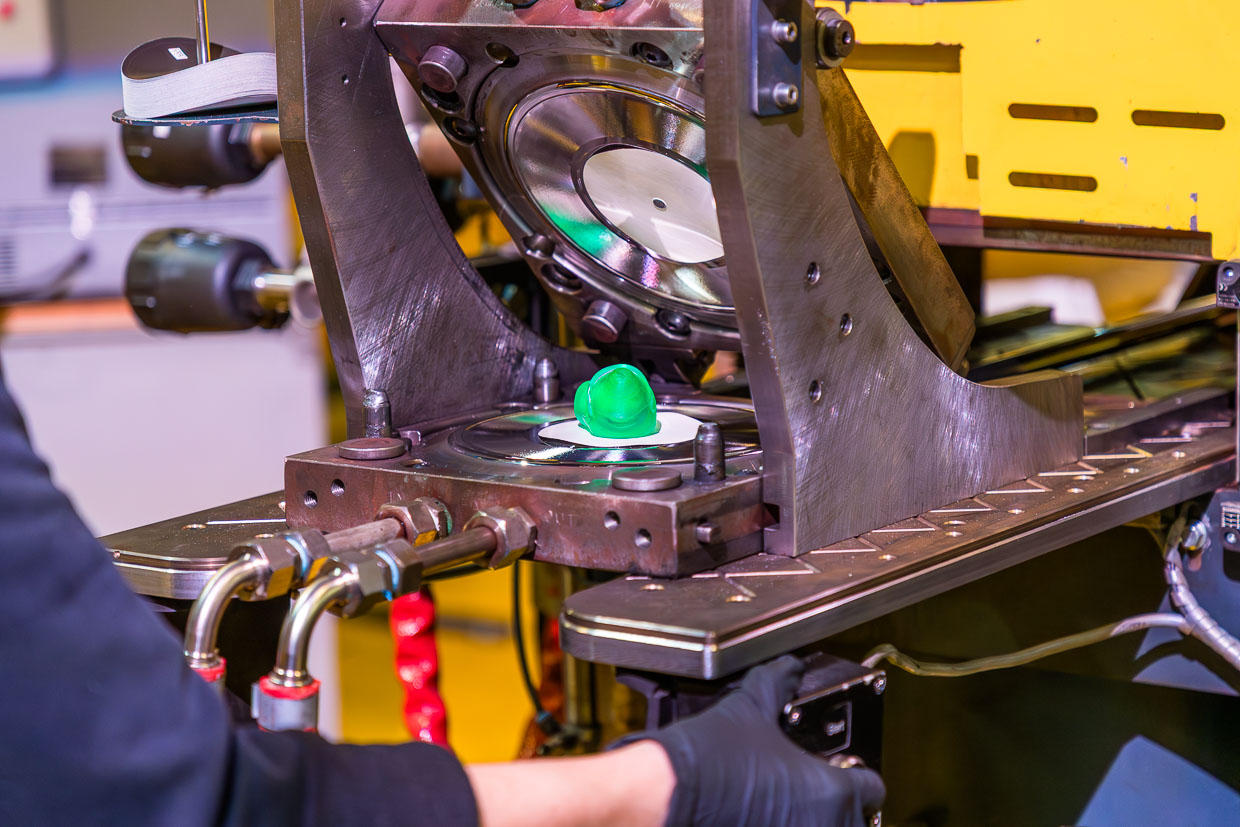

Und dann: die Pressmaschine. Eine Newbilt aus Deutschland. Alle 30 Sekunden entsteht eine neue Schallplatte. Vinyl-Pucks werden erhitzt, zwischen zwei Matrizen gepresst, Labels für A- und B-Seite von Hand zentriert – fertig.

Die Maschine ist der Star: industrielle Produktion, die man versteht. Kein Computer, keine Black Box. Man sieht, wie die Presskuchen aus dem Extruder kommen, wie sie gepresst werden, wie die Platte entsteht. Es wirkt fast meditativ.

Produktionsleiter Eddie Gillis führt durch das Werk und erklärt jeden Schritt. „Wir können hier Dinge machen, die mit Vollautomaten nicht möglich sind“, sagt er. Die halbautomatischen Pressen brauchen Menschen, die jeden Puck einzeln einlegen – so entstehen die bunten, verspielten Platten, für die Third Man Records berühmt ist. Der Prozess ist erstaunlich analog, fast archaisch: Hitze, Druck, Zeit. Keine Computer, keine Digitalisierung. Nur die Qualitätskontrolle ist präziser geworden, die Temperatursteuerung feiner abgestimmt. Doch im Kern bleibt es derselbe Prozess wie 1948, als Columbia Records die Vinyl-LP einführte.

Qualität durch Gehör

Eddie Gillis zeigt auch Third Man Mastering, wo die Musik abgemischt und auf einer Neumann VMS-70 Schneidemaschine als Rohling für die Plattenpresse vorbereitet wird. Hier entsteht die Matrize, die später tausendfach reproduziert wird. Die Berliner Firma Georg Neumann baut diese Präzisionsmaschinen und profitiert vom wachsenden Interesse an Vinyl weltweit.

Keine Algorithmen, keine automatische Prüfung – menschliche Ohren entscheiden, ob die Platte den Standards entspricht. Die Atmosphäre ist konzentriert, aber entspannt. Keine Hektik, kein Stress. Jack White betont auf seiner Website, wie wichtig ihm faire Arbeitsbedingungen sind – und das spürt man. Die Mitarbeiter arbeiten ruhig und präzise.

Von McCartney bis Metallica – Über 800 Veröffentlichungen

Third Man Records ist längst mehr als Jack Whites persönliches Label. Der Katalog umfasst über 800 Veröffentlichungen. Neben Whites eigenen Projekten (The White Stripes, The Raconteurs, The Dead Weather) erscheinen hier Alben von Superstars und Newcomern. Paul McCartney ließ hier die spektakuläre „333 Edition“ seines Albums McCartney III pressen – 333 Exemplare, hergestellt aus recycelten Originalpressungen seiner Alben von 1970 und 1980. Eine Mini-Dokumentation zeigt den gesamten Prozess: wie alte Platten zerkleinert, das Vinyl recycelt und zu neuen Pucks verarbeitet wurde. Zusätzlich erschien die „3333 Edition“ – 3.333 Exemplare auf gelb-schwarz gesprenkeltem Vinyl.

Eine Weltkarte ohne Länder

Im Büro von Third Man Record hängt eine Weltkarte. Statt Ländernamen stehen hier Begriffe wie „Sand“ in der Sahara, „More Sand“ auf der Arabischen Halbinsel, „Taller Rocks“ im Himalaya. Die USA heißen „Concrete“, Alaska wird zu „Super Texas“. Detroit ist markiert mit „You are here“. Europa? Bleibt leer. Keine Beschriftung. Als hätte es sich durch seine wechselnden Grenzen selbst disqualifiziert.

Länder kommen und gehen. Das Römische Reich, die Sowjetunion, Jugoslawien – alles verschwunden. Aber der Sand der Sahara ist älter als jede Nation. Die „Taller Rocks“ des Himalaya waren da, bevor es Menschen gab. Diese Karte sagt: Wir machen Musik, die bleibt. Vinyl, das Generationen überdauert. Politische Grenzen interessieren uns nicht.

Von „You are here“ verschickt Third Man Records Platten in die ganze Welt. Nach „Concrete“ und „Super Texas“, nach „Rainy Forest“ und „Desert Island“. Auch ins unbeschriftete Europa, wo die Pressmaschinen herkommen, die hier in Detroit diese Platten produzieren.

Unsere Reise durch Michigan startet in der Hauptstadt Detroit mit Klassikern und neuen Attraktionen einer Stadt im Wandel. Der riesige Bahnhof Michigan Central, einst löchrige Ruinie feierte 2023 sein Comeback als Forschungsstandort für Mobiltiät. Doch schon länger sind die Möglichkeiten der Fortbewegung in Detroit äußerst vielfältig, denn in Motown funktioniert Mobilität auch ohne Auto ziemlich gut. In Detroit kehren auch Berufe zurück, die totgesagt waren: Bei Third Man Records werden limitierte Vinyl-Editionen für die Musikwelt gepresst – auf Maschinen aus Deutschland, mit Handarbeit statt Vollautomaten. Weiter geht es nach Traverse City am Michigansee mit dem Nationalpark Sleeping Bear Dunes. Mission Point Lighthouse ist einer dieser Leuchttürme mit Geschichte. Warum der Leuchtturm in Grand Traverse County besonders beliebt bei Frauen ist, erzählen wir in der Geschichte über Sarah Lane und das Wärterprogramm. Weiter geht es nach Charlevoix. Der Ort hat maritimes Flair und viele Steine. Am Strand findet man Petoskey-Steine und im Ort die berühmten Steinhäuser von Earl Young. USA ohne Autos? Tatsache auf Mackinac Island. Die Erfolgsgeschichte der Schwerindustrie von Michigan begann mit einer Niederlage.

Die Recherche wurde von Visit Detroit unterstützt