Limoges wurde nach der Entdeckung von Kaolin in der Region Limousin im Jahr 1768 rasch zum Zentrum der Porzellanproduktion. Zahlreiche große Fabriken entstanden in der Stadt und boten der lokalen Bevölkerung Arbeit – Männern, Frauen und, wie alte Postkarten zeigen, auch Kindern. Anfang des 20. Jahrhunderts erreichte die Produktion ihren Höhepunkt: 55 Fabriken mit 130 Öfen beschäftigten rund 12.000 Arbeiter. Heute sind in Limoges noch ein Dutzend Manufakturen aktiv. Beste Adressen zum Erkunden der Porzellan-Welten von einst und von heute sind das Museée National Adrien Dubouché, das Museum Four des Casseaux, das Atelier Arquié und die Manufaktur Bernardaud.

Porzellan für den König

Im 18. Jahrhundert entbrannte ein Wettlauf, angeheizt von Europas Königshäusern. Endlich wollte man feines Porzellan im eigenen Land herstellen, statt es teuer und in großen Mengen aus China zu beziehen. 1712 entdeckte der Jesuitenmissionar François-Xavier d’Entrecolles durch Nachforschungen – eine frühe Form der Industriespionage –, dass feinstes Hartporzellan eine besondere weiße Erde benötigt. Die Chinesen nannten sie Kaolin, „Hoher Hügel“, nach dem ersten Fundort der Porzellanerde in China. Mit diesem Wissen begann in Frankreich die Suche nach Kaolin. Das kleine Königreich Sachsen war da schon weiter: Im Erzgebirge bei Aue förderte man Kaolin, und die Manufaktur Meißen stellte ab 1710 erstes Hartporzellan her. Das französische Königshaus geriet unter Druck – Frankreichs eigene Porzellanproduktion musste endlich starten.

Isabeau Darnet und das weiße Gold

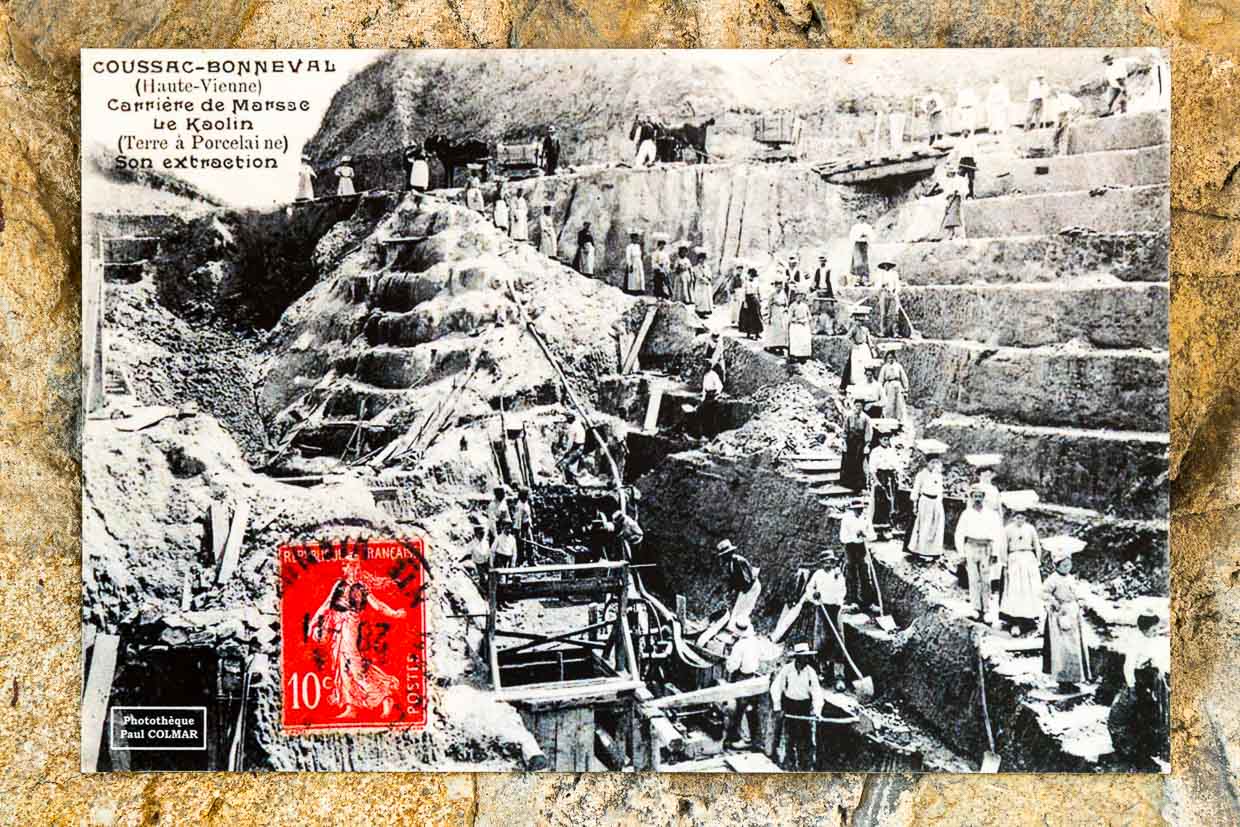

Isabeau Darnet aus Saint-Yrieix bei Limoges, die Frau des örtlichen Chirurgen, beendete die lange Suche nach dem begehrten Stoff. Für ihren Haushalt nutzte sie eine feine, weiße Erde, die Wäsche auffallend weich machte. Ihr Mann vermutete, dass diese Substanz wertvoll sein könnte, und schickte Proben an befreundete Fachleute. Der Apotheker Marc-Hilaire Villaris aus Bordeaux erkannte darin Kaolin – den unverzichtbaren Rohstoff für die Porzellanherstellung. Der Fund wurde bekannt, und das Gebiet ging an König Ludwig XV. über. Mit staatlicher Unterstützung begann der gezielte Abbau. Jean-Baptiste Darnet erhielt ein gutes Gehalt, um den Standort in Saint-Yrieix zu verwalten. Endlich konnte die Produktion von makellosem, weißem Porzellan für den französischen Hof starten. Isabeau Darnet, später nur am Rande erwähnt, dürfte vom Gehalt ihres Mannes profitiert haben. Ihre Entdeckung veränderte Saint-Yrieix und die Region Limoges für zwei Jahrhunderte: Steinbrüche entstanden in den alten Kastanienwäldern und in den mit Birken bewachsenen Heideflächen setzten weiße Abraumhalden Akzente. Mit dem Kaolinfund begann der Aufstieg von Limoges zu einem bedeutenden Porzellanstandort.

Limoges – Meißen – Kopenhagen

Wie Meißner Porzellan in Deutschland und Royal Copenhagen in Dänemark steht Limoges-Porzellan für höchste Qualität: fein, lichtdurchlässig, detailreich. Es gilt als Symbol französischer Tischkultur und gehört seit 2008 zum immateriellen Kulturerbe. Heute sehen viele Limoges als Synonym für französisches Porzellan. Es ist weltweit gefragt, wird gesammelt, gekauft und oft im Alltag genutzt. Die Stadt vereint industrielle Tradition mit kreativer Handwerkskunst. Für Franzosen und internationale Porzellanliebhaber verkörpert sie den zugänglicheren, demokratischeren Teil der Porzellankultur – im Gegensatz zu königlichen Manufakturen wie Sèvres bei Paris.

Die Revolution beflügelt die Produktion

In Frankreich gewann die Hartporzellanproduktion zur selben Zeit an Schwung, als die Französische Revolution den Adel entmachtete – einst die Hauptkundschaft des kostbaren Porzellans. Limoges erarbeitete sich den Ruf einer Stadt mit demokratischer und zugänglicher Porzellankultur, während die Manufaktur von Sèvres bei Paris bis heute für königlichen Prunk und teure Unikate steht. Die Revolution ab 1789 demokratisierte Marken und Produktionsweisen: Statt die königliche Elite zu repräsentieren, verkörperten sie nun die Werte des Bürgertums und der Republik. Die Arbeitsbedingungen in den Fabriken blieben unverändert hart. Doch Männer, die anspruchsvolle handwerkliche Berufe erlernten, konnten sozialen Aufstieg erreichen. Frauen blieb der Zugang zu diesen Berufen lange verwehrt.

Königliche Mottenkiste

Nach der Abschaffung der Monarchie und den Umwälzungen der Revolution verschwanden Begriffe wie royal aus Firmennamen. Fabriken wurden umbenannt, erhielten neue Eigentümer und trugen fortan Bezeichnungen wie nationale Fabrik oder die Namen ihrer Besitzer. Die 1797 von François Alluaud gegründete Porzellanmanufaktur, zunächst als Porcelaines Alluaud bekannt, wechselte im Lauf der Jahre mehrfach ihren Namen: von CFH (Charles Field Haviland) über GDM (Gérard Dufraisseix und Morel) bis zu GDA (Gérard Dufraisseix und Abbott). Erst 1989 entschied sich das Unternehmen für den Namen Royal Limoges. Damit wollte es die Verbindung zur französischen Monarchie betonen und das Erbe der Manufaktur hervorheben. Ein Treppenwitz der Geschichte: Was 1789 im Namen der Revolution verschwand, kehrte 200 Jahre später als erfolgreiche Marketingstrategie zurück.

Branntheißer Tipp: Museum Four des Casseaux

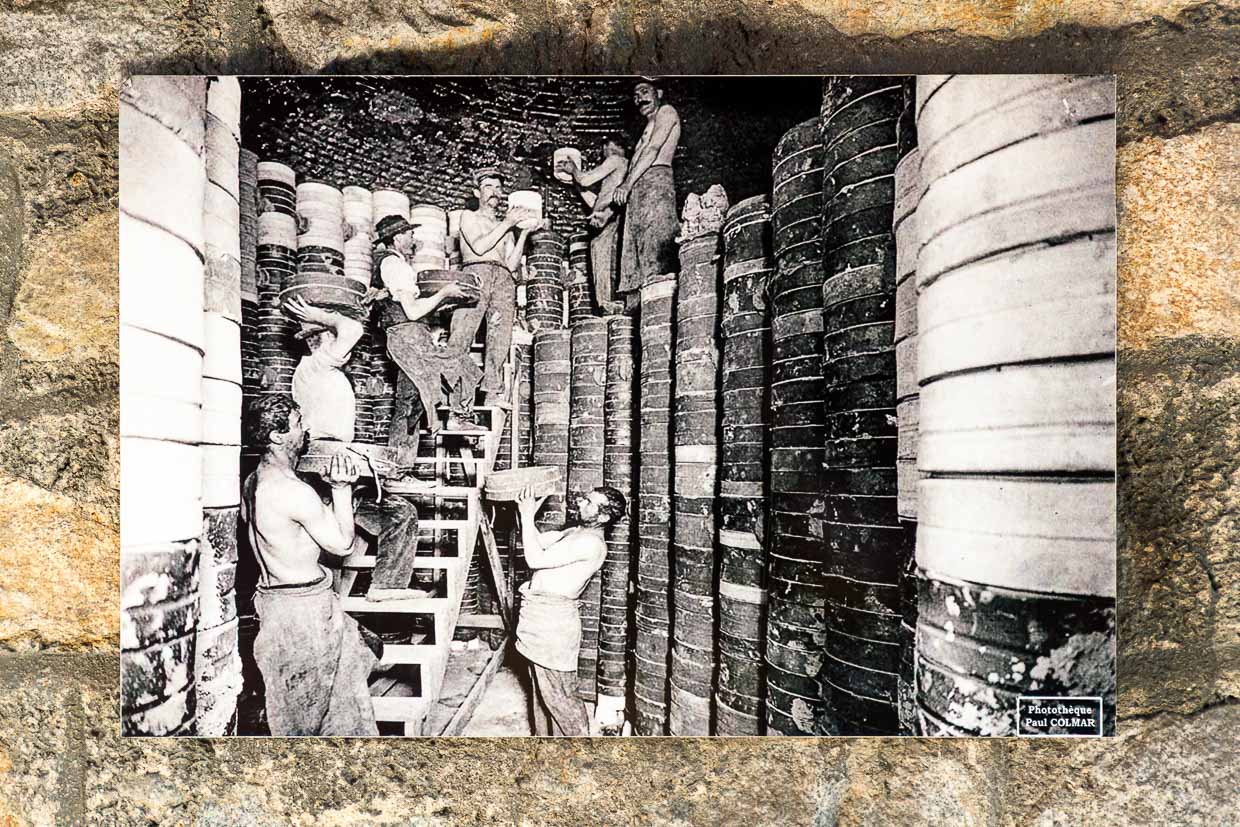

Der Four des Casseaux war von 1904 bis 1957 der zentrale Brennofen einer der bedeutendsten Porzellanfabriken der Region, Gérard-Dufraisseix-Abbott. Seit 1987 steht er unter Denkmalschutz und bildet das Herzstück eines außergewöhnlichen Ausstellungskonzepts. Das Museum Four des Casseaux zeigt die technische, industrielle und soziale Entwicklung der Porzellanherstellung. Eine Sammlung von Postkarten und Fotos, ergänzt durch zeitgeschichtliche Dokumente, veranschaulicht die Fabrikarbeit rund um den Ofen. Diese Sammlung verdanken die Ausstellungsmacher dem Fotografen und Sammler Paul Colmar. Der heute über 85-Jährige begann bereits mit 16 Jahren, Postkarten zu sammeln, die das Arbeitsleben jener Zeit festhielten. Ein Besuch im Museum Four des Casseaux lohnt sich doppelt: Es liegt nahe der Vienne, sodass man den Rundgang ideal mit einem Spaziergang am Flussufer verbinden kann. Dabei genießt man einen der schönsten Ausblicke auf Limoges mit der alten Steinbrücke Saint-Étienne.

Im Museum lässt sich auch der Innenraum des Four des Casseaux besichtigen. Der Brennofen fasst bis zu 15.000 Stück Porzellan pro Brennvorgang. Eine Produktion dauerte zehn Tage: Zwei Tage lang wurde der Ofen beladen, dann erreichte er im oberen Bereich 900 Grad und im unteren 1.400 Grad. Drei Tage brannte das Feuer, drei weitere kühlte der Ofen aus, und schließlich wurde er in zwei Tagen geleert. Das Museum Four des Casseaux ist montags bis samstags geöffnet, der Eintritt ist mit 4,50 Euro sehr moderat und für 9 Euro bekommt man bei Voranmeldung eine Führung.

Musée National Adrien Dubouché

Das Musée National Adrien Dubouché gilt als bedeutendstes Museum für Porzellankunst und beherbergt mit über 18.000 Stücken die weltweit größte öffentliche Sammlung. Ein Rundgang führt chronologisch durch die Keramikgeschichte – von der Antike bis zur Gegenwart, von Porzellantechnik bis zu zeitgenössischen Werken und internationaler Keramikkunst. Adrien Dubouché, Sohn eines Tuchhändlers und engagierter Mäzen, übernahm 1865 die Leitung des Museums. Mit großzügigen Spenden und dem Erwerb bedeutender Sammlungen erweiterte er die Ausstellung erheblich. Noch zu seinen Lebzeiten erhielt das Museum seinen Namen.

Ateliers Arquié

In den Ateliers Arquié erleben Besucher die moderne Porzellanherstellung von Limoges. Die Werkstatt kombiniert traditionelles Handwerk mit zeitgemäßen Formen, Farben und Techniken. Seit einigen Jahren befindet sie sich in einer ehemaligen Spinnerei und Weberei am Ufer der Vienne. An den Wänden großformatige Graffiti regionaler Künstler. Gegründet 1996, hat sich die Kunstporzellanwerkstatt auf individuell gestaltete und künstlerische Porzellanobjekte spezialisiert.

Werkstatt und Fabrikverkauf sind unter einem Dach vereint. Rund 15 Künstler arbeiten mit dem Atelier zusammen. Früher stellte man Pharmazieporzellan her. Heute können Besucher den Handwerkern über die Schulter schauen und die einzelnen Schritte – von der Formgestaltung über das Gießen bis zur Dekoration – hautnah miterleben. Führungen im Ateliers Arquié mit Demonstrationen der Arbeitsschritte gibt es mehrmals pro Woche.

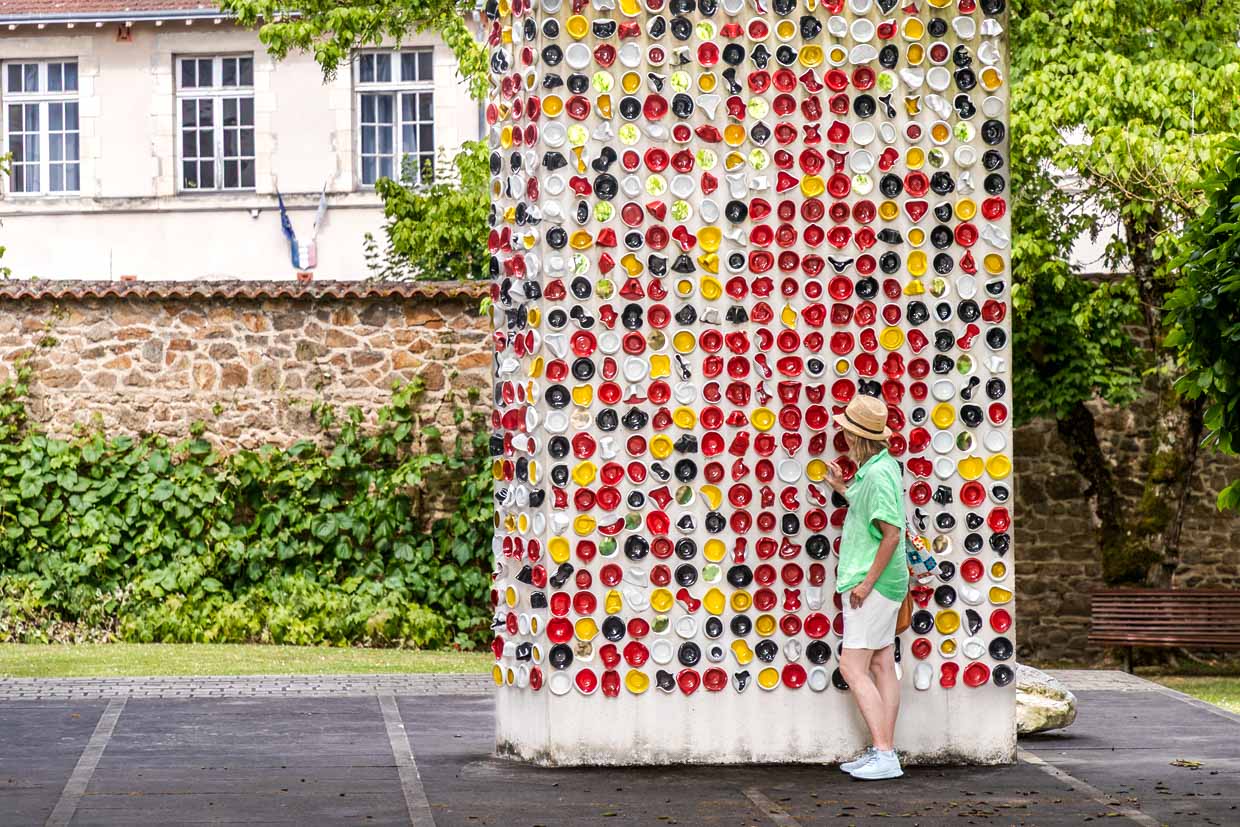

Das Atelier trägt das französische Label Entreprise du Patrimoine Vivant (Unternehmen des lebendigen Erbes), das für außergewöhnliches traditionelles Können steht. Mit dem Designer Marc Aurel wurde eine Reihe urbaner Sitzbmöbel aus Porzellan entwickelt, die heute vor dem Rathaus von Limoges stehen und im Musée Adrien Dubouché zu sehen sind.

Highlights in Nouvelle-Aquitaine

Die Charente windet sich auf 380 Kilometern durch die französische Region Nouvelle-Aquitaine. Ihr Lauf führt vom bergigen Quellgebiet über sanfte Hügel und Weinberge bis zu den maritimen Auen an der Mündung. Ab Angoulême, der französischen Hauptstadt der Comics, ist der Fluss bis zum Atlantik bei Rochefort schiffbar. Einst diente er als Hauptverkehrsweg für die Cognacproduktion. Heute laden Cognac-Häuser und Winzer zum Spiritourismus ein, während Radwege wie der Flow Vélo an malerischen Dörfern, alten Steinbrücken, einer seltenen Schwebefähre, Wassermühlen, Burgen und der Altstadt von Angoulême vorbeiführen. Die Charente gilt noch als Geheimtipp, gehört sie doch zu den ursprünglichsten Flusslandschaften Frankreichs: kaum Massentourismus, dafür viel Natur, Ruhe und Genuss. Die kleine Insel Aix war einst ein Bollwerk zum Schutz der Charente-Mündung vor feindlichen Flotten, heute beliebt für einen Tagesausflug ans Meer. Auch abseits der Charente gibt es in Nouvelle-Aquitaine viel zu entdecken. Zum Beispiel ließ uns aufgespießte Tellerkunst mal wieder über den Tellerrand blicken. Die Stadt Poitiers liegt auf halber Strecke zwischen Paris und Bordeaux war Machtzentrale des Mittelalters und bietet mit dem Freizeitpark Futuroscope immersives Kino. Die Stadt Limoges ist bekannt für französisches Porzellan, schon ein Stadtrundgang bietet Einblicke in die Porzellankunst. Großartige Museen zur Geschichte der Porzellankunst gibt es auch. Weiter geht’s in die Region Creuse und Berry. Es ist die Heimat der Schriftstellerin George Sand und die Wiege der Tapisserie in Frankreich. In Ein Teppich für George Sand werden beide Themen miteinander verknüpft. Das Teppiche keine verstaubte Kunst vergangener Zeiten sind zeigt die Cité internationale de la Tapisserie in Aubusson.

Die Recherchereise wurde von Nouvelle-Aquitaine Tourismus und Limoges Tourismus unterstützt