Als in den 1960ern der Massentourismus die Kanaren erreichte, stellte jemand eine revolutionäre These auf: „Tourismus kann schön sein.“ César Manrique, Maler, Bildhauer und Visionär, veränderte damit das Schicksal Lanzarotes. Er wollte die Schönheit der Insel für Besucher erlebbar machen, ohne die Landschaft durch Massentourismus oder unpassende Architektur zu zerstören. Mitten im schwarzen Lavafeld, umgeben von niedrigen Steinmauern und kargen Feldern, steht das Denkmal des Bauern. Mit diesem Monument ehrt Manrique die Landwirte, die trotz widrigster Bedingungen auf der kargen Vulkaninsel Lebensmittel erzeugten.

Manriques Erbe ist überall sichtbar: Die weißen Häuser mit grünen, blauen oder braunen Fensterläden, kein Gebäude höher als eine Palme, ein Verbot von Werbetafeln. Seine Kunstwerke zeigen, wie Mensch und Natur harmonieren können, ohne sich zu zerstören. 1966 kehrte er aus New York nach Lanzarote zurück, um seine Heimat vor dem Massentourismus zu schützen. Sein Einsatz für nachhaltigen Tourismus und respektvolle Architektur prägt die Insel bis heute. 30 Jahre nach seinem Tod, ist Lanzarote UNESCO-Biosphärenreservat.

Wasser aus dem Nichts – Die Kunst des Überlebens

Wasser war lange ein knappes Gut. Bevor man Meerwasser entsalzte, zählten die Bewohner jeden Tropfen. Regen sammelten sie über weiße Kalkflächen in Zisternen. Selbst Kochwasser wurde unter Nachbarn weitergereicht – nicht zum Gießen, sondern um darin erneut zu kochen.

Von den Berbern stammen die genialen Enarenados – Weinfelder, wo jede Rebe in einer steinernen Mulde gegen Wind geschützt wird. Von den Normannen die systematische Zisternenwirtschaft. Jedes Haus wurde zur Regenfalle, jeder Tropfen in Zisternen gesammelt. Wasser-Sammelflächen hinter Bauernhäusern zeigen, was Manrique zum Prinzip der harmonischen Integration erhoben hat: Architektur muss auf Lanzarote mit der Natur kooperieren.

Heute betreibt Lanzarote moderne Meerwasserentsalzung – leider größtenteils mit Dieselgeneratoren, obwohl die Insel über enormes Windkraftpotential und viel Sonne verfügt. Nur etwa ein Fünftel des Stroms stammt bisher aus erneuerbaren Quellen. Mit politischem Willen könnte der nachhaltigen Zukunftsstrategie ein neues Kapitel hinzugefügt werden.

Landwirtschaft im Vulkansand

In La Geria, Lanzarotes berühmtem Weinanbaugebiet, wird sichtbar, wie Bauern seit Jahrhunderten aus der Not eine Tugend machten. Die Landschaft ist übersät mit Tausenden kleinen Kratern aus schwarzer Lavaasche, umgeben von halbmondförmigen Steinmauern. Das Geheimnis heißt Picón: poröser, schwarzer Vulkansand, der die nächtliche Feuchtigkeit der Passatwinde speichert. Er kühlt den Boden und ermöglicht auf der Insel ohne Flüsse den Anbau des Malvasía-Volcánica-Weins.

Rotes Gold aus Kakteen – Die Cochenille-Revolution

Die Cochenille-Laus, seit dem 16. Jahrhundert in Mexiko auf Opuntien-Kakteen gezüchtet, lieferte den begehrtesten roten Farbstoff der Welt. Spanien kontrollierte den Markt für Karminrot, mit dem Königsroben, Kardinalsgewänder und später sogar Lippenstifte gefärbt wurden. Für zwei Jahrhunderte wurde Lanzarote Monopolist für dieses rote Gold – bis synthetische Farben die Branche veränderten. Noch heute sieht man überall die terrassenförmigen Kakteenfelder, stumme Zeugen einer Zeit, als eine karge Vulkaninsel den europäischen Markt für Luxus beherrschte. Noch bis 2006 stammte die Farbe im Campari von der kanarischen Schildlaus.

Heute kann man auf Lanzarote immer noch Souvenirs aus Cochenille kaufen, beispielsweise natürliche Lippenstifte und kosmetische Produkte, die diesen nachhaltigen Farbstoff verwenden. Damit lebt eine lange Tradition in kleinem Umfang weiter und verbindet Landwirtschaft mit lokalem Handwerk.

César Manrique: Künstler und Wächter der Insel

Manrique setzte klare Regeln durch: weiß getünchte Häuser, dezente Werbeschilder, Fensterläden in Grün, Blau oder Braun – Farben, die Landwirtschaft, Fischerei und Handwerk symbolisieren. Er verband Kunst und Natur auf einzigartige Weise: In seiner Stiftung wandern Besucher durch Lavahöhlen; in den Jameos del Agua verwandelte er eine Vulkanröhre in Konzertsaal und Restaurant; vom Mirador del Río blickt man spektakulär über den Atlantik und die Insel La Graciosa.

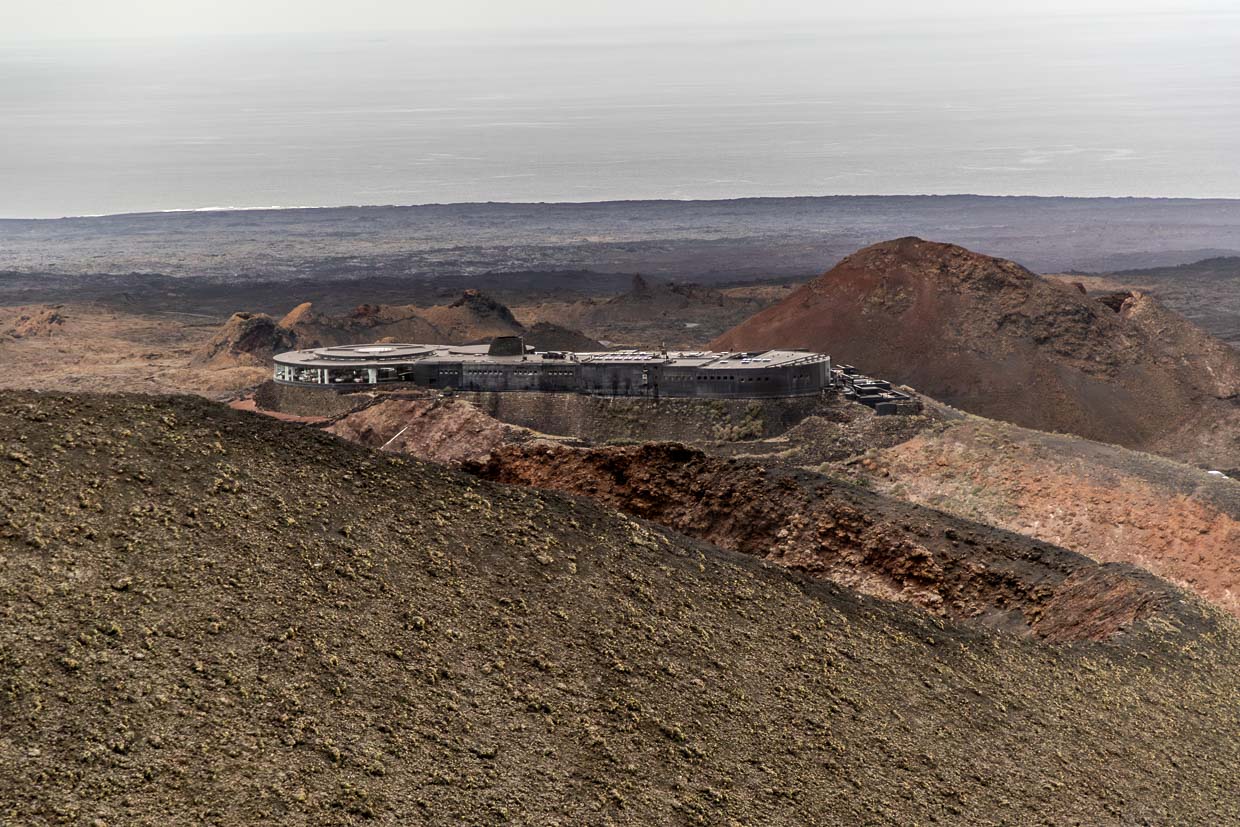

Vulkanische Hitze im Timanfaya-Nationalpark

In sechs Jahren zwischen 1730 und 1736 öffneten sich zahlreiche Vulkanschlote, und Lavaströme verschütteten etwa ein Viertel der Inseloberfläche von Lanzarote, wobei ganze Dörfer zerstört und die Landschaft dauerhaft verändert wurde. Die Straße durch den Nationalpark dürfen keine Autos sondern nur Reisebusse befahren. Eine geführte Wanderung auf einer 12 Kilometer langen Route lohnt sich aber, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wo einst Bauern ihre Existenz neu aufbauen mussten.

Die Feuerberge des Timanfaya sind mehr als nur spektakuläre Fotomotive. Sie sind ein Lehrstück über Resilienz. Wo NASA-Astronauten einst Mondlandungen probten, wachsen heute wieder zaghafte Flechten. Die Natur kehrt zurück – nur sehr, sehr langsam.

Im Timanfaya-Nationalpark spürt man heute noch die vulkanische Energie hautnah: Ranger gießen Wasser in Erdspalten, aus denen Sekunden später heißer Dampf schießt. Hier grillt man sogar über Vulkanwärme.

Lazarote aktiv kennenlernen

Nach Lanzarote reist man nicht nur, um sich verwöhnen zu lassen. Die raue Kanareninsel ist ideal für allerlei Aktivurlaub. Es muss ja nicht unbedingt der Ironman sein, der auf Lanzarote im Ruf steht, härter als der auf Hawai zu sein. E-Bike-Touren haben sich für die weniger Ehrgeizigen zu einer der beliebtesten Arten entwickelt, Lanzarote zu erkunden. Sie ermöglichen es, die steilen Off-Road-Passagen zu überwinden, ohne die Nuancen der Landschaft zu verpassen. Die Insel ist klein genug, um sie komplett zu erfahren, aber abwechslungsreich genug für jedes Niveau. Profiteams nutzen Lanzarote als Wintertrainingslager.

Die konstanten Passatwinde machen Lanzarote zum Mekka für Surfer, Kiter und Segler. Dabei sind die Spots bewusst nachhaltig entwickelt und Wassersport ist ganzjährig möglich. Etwas abseits der Touristengebiete liegen die Naturstrände von Famara und der Nachbarinsel La Graciosa.

Die Recherchereise wurde unterstützt vom Spanischen Fremdenverkehrsamt