Nach langer Fahrt über die Autobahn stehen wir im Nordschwarzwald an einem Feldweg. Unser Navi hat uns zur Monhardter Wasserstube geführt. Doch außer Wald, einem Hauch von Rauch in der klaren Schwarzwaldluft und dem fernen Rauschen eines Bachs – nichts. Keine Schilder, keine Gebäude, keine Menschen.

Ich rufe Martin Spreng an, dessen Nummer wir vorsorglich notiert haben. Er nimmt sofort ab und beschreibt geduldig den Weg: „Den Pfad runter, Richtung Wasser, dann links am Bach entlang. Da warte ich auf euch.“ Seine Stimme klingt amüsiert – offenbar ist er es gewohnt, dass Besucher die „Wasserstube“ nicht gleich finden.

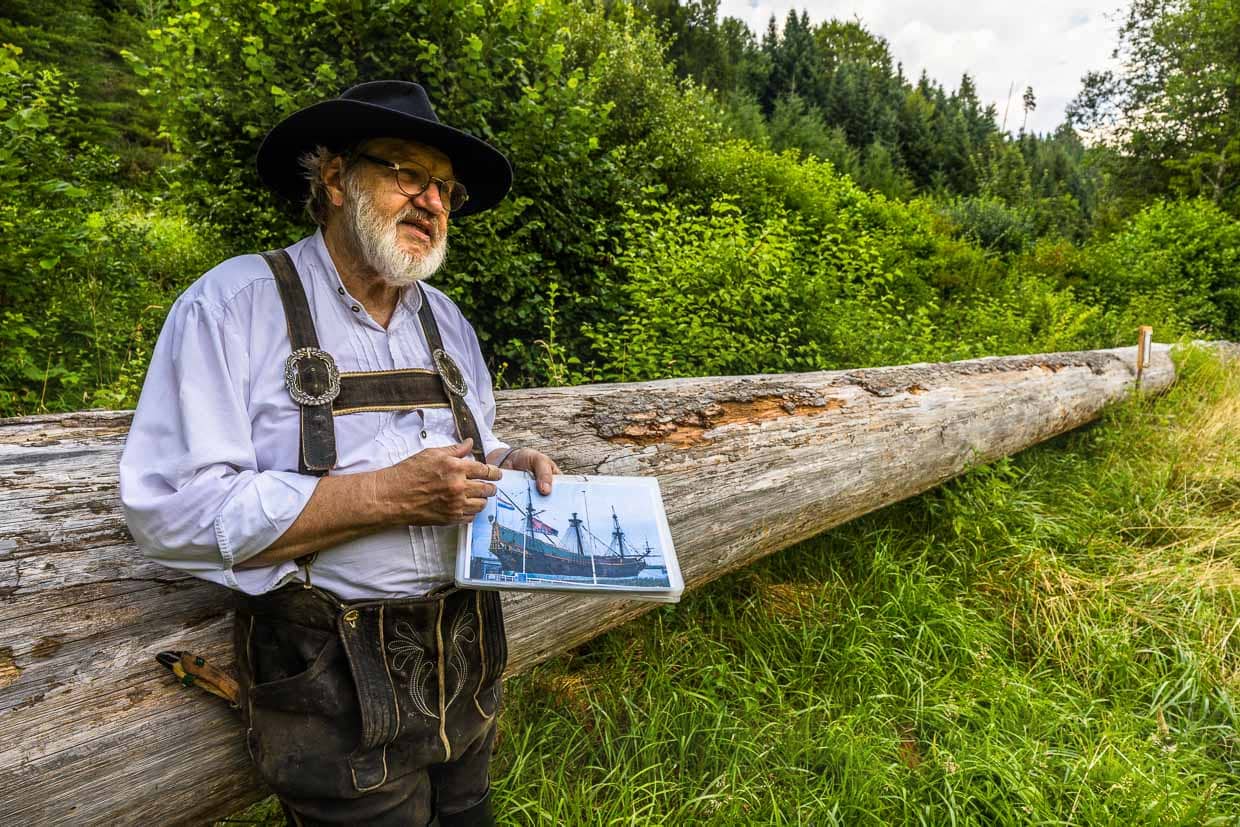

Fünf Minuten später stehen wir vor einem Bauwerk, das den Bach überspannt: Kettenwinden, Schleusentore, davor eine Flachwasserfläche. Martin Spreng, Vorsitzender der Deutschen Flößerei-Vereinigung, erwartet uns in seinen typischen hüfthohen Krempstiefeln. Was wir in den nächsten Stunden erfahren, ist eine Zeitreise – in eine Welt, die erst vor einem Jahrhundert verschwand, sich aber anfühlt wie aus einem anderen Jahrtausend. Eine Welt, in der Flüsse die Bahnstrecken Europas waren und Holz das Öl der damaligen Zeit.

Amsterdam steht auf Schwarzwald-Tannen

Die niederländische Wirtschaftsmacht des 17. Jahrhunderts verdankte ihre Stärke zu einem großen Teil der Schwarzwald-Tanne. Amsterdam, auf sumpfigem Boden erbaut, ruht auf Millionen Holzpfählen. Allein der Königspalast steht auf 13.000 Pfählen aus dem Schwarzwald. Die Flößerei sicherte die Holzversorgung und legte damit das Fundament für das Goldene Zeitalter der Niederlande.

Jährlich schlugen Arbeiter zehntausende Stämme im Schwarzwald und trieben sie auf einer 800 Kilometer langen Route über kleine Flüsse wie die Nagold bis zum Rhein. Von dort transportierten große Flöße das Holz bis Rotterdam. Diese Reise dauerte Monate und verlangte handwerkliches Können, kaufmännisches Geschick und Organisationstalent.

„Die Holländertannen waren besonders begehrt“, erklärt Martin Spreng vor einem mächtigen Baumstamm. „Sie mussten 30 bis 40 Meter lang, astfrei und kerzengerade sein – ideal für Schiffsmasten und Sparren. “ Dieses Holz war das Hightech-Material seiner Zeit.

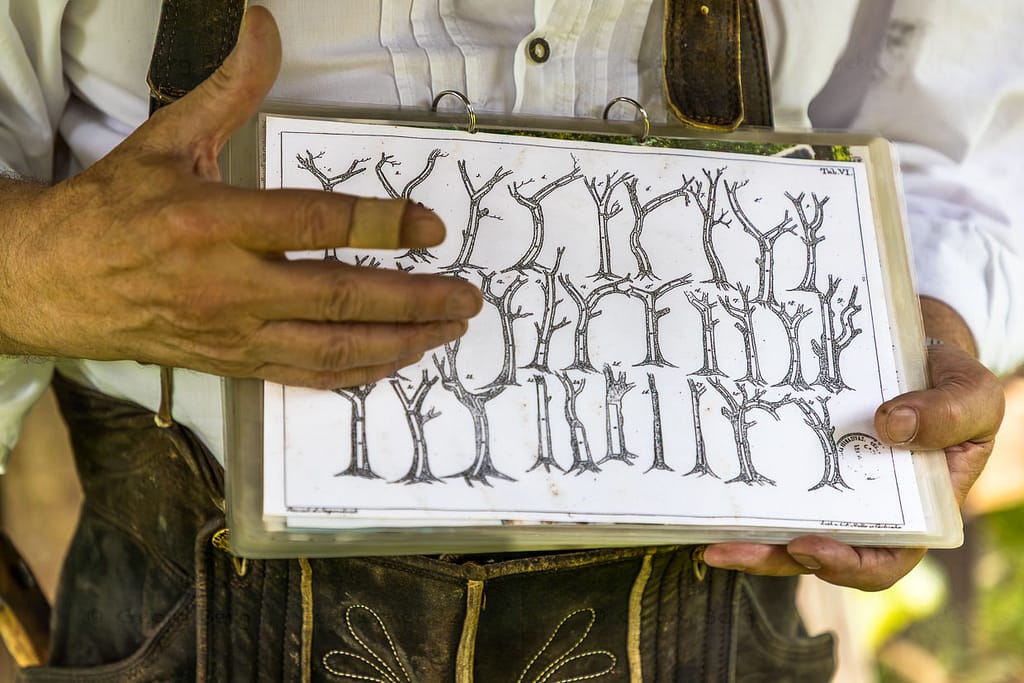

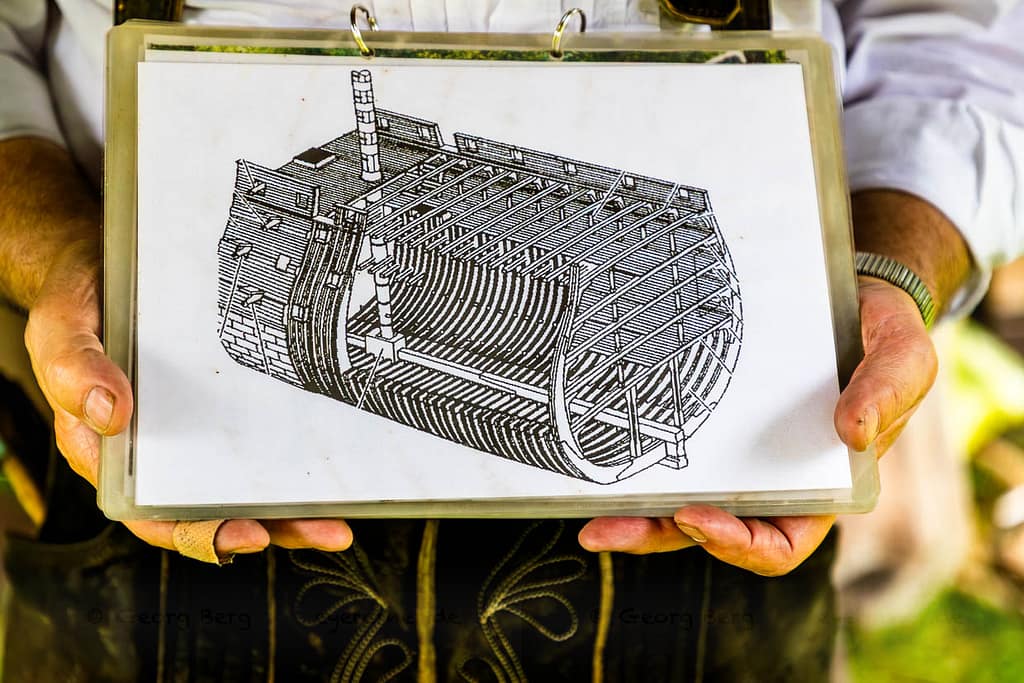

Im traditionellen Schiffbau spielte jedoch auch Krummholz eine wichtige Rolle. Es folgte mit seinen Fasern der natürlichen Krümmung und eignete sich perfekt für Spanten, die die Form und Stabilität eines Schiffsrumpfes bestimmen. Spreng zeigt uns Holzschablonen, die Förster im Wald nutzten, um geeignete Bäume auszuwählen. Krummholz, meist aus Eiche, war bis zu zehnmal teurer als gerades Holz und wurde als Oblast zusätzlich auf die Flöße geladen.

Flößer Martin Sprang zeigt Konstruktionszeichnungen, die im Wald zur Auswahl der Bäume verwendet werden konnten / © Fotos: Georg Berg

Wasserstuben – Die Schleusen des Mittelalters

An der Monhardter Wasserstube wird die Ingenieurskunst der Flößer greifbar. Diese künstlichen Becken dienten als Werft und Schleuse zugleich. Im knietiefen Wasser banden Arbeiter mehrere Baumstämme zu einem Verbund, den sogenannten Gestören. Mehrere Gestöre reihten sie wie Waggons aneinander und formten so Flöße, die bis zu 286 Meter lang wurden.

„Wenn das Floß fertig war, stauten wir das Wasser an“, erklärt Spreng auf der Schleusenbrücke. „Dann öffneten wir das Stautor mit den Kettenwinden, und das Floß trieb bis zur nächsten Wasserstube, oft mehrere Kilometer entfernt. Vier Flößer konnten so bis zu 200 Festmeter Holz manövrieren – das entspricht 40 großen Lkw-Ladungen.“

Die Monhardter Wasserstube war von 1640 bis 1911 in Betrieb, verfiel danach und wurde 1986 nach Originalplänen wieder aufgebaut. Heute ist die Wehranlage mit ihren massiven Kettenwinden wieder voll funktionsfähig.

Ein Transportmittel, das sich selbst verzehrt

Spreng zeigt uns ein verwittertes Stück Balken, das er in den Trümmern eines abgerissenen Fachwerkhauses fand. Er deutet auf ein rundes Loch im Holz. „Das ist ein Wieden-Loch. Dieser Balken war Teil eines Floßes. Er wurde über hunderte Kilometer transportiert, dann zerlegt und verbaut.“

Ein faszinierender Gedanke: Das Floß war kein Transportmittel im klassischen Sinn, sondern die Fracht selbst. Die Flößer machten die Ware zum Fahrzeug. „Du baust keine Schiffe, die leer zurückfahren“, erklärt Spreng. „Du bindest die Ware so zusammen, dass sie dich trägt. Am Ziel wird das Floß zerlegt und verkauft.“

Wieden – Die alles verbindende Kraft

„Das Leben eines Flößers hängt an der Wiede“, sagt Spreng und hält eines dieser Holzseile hoch. Was wie ein verdrehter Stock aussieht, war ein Hightech-Produkt seiner Zeit. Wieden, aus Tannen- oder Haselholz gefertigt, hielten die tonnenschweren Stämme sicher zusammen.

Die Herstellung war aufwändig. Arbeiter weichten dünne Stämmchen tagelang im Wasser ein, erhitzten sie im Bähofen und spannten sie in eine Werkbank. Mit einer Drehstange verdrehten sie die Fasern, bis eine spiralförmige Struktur entstand. „Wasserfest, haltbar und allen anderen Seilen überlegen“, sagt Spreng stolz. Nach der Floßfahrt trocknete man die Wieden und nutzte sie als Fackeln.

Krempstiefel – Symbol eines harten Berufs

Spreng trägt die typischen hohen Schaftstiefel. „Die Krempstiefel gehören zur Grundausstattung jedes Flößers“, erklärt er. „Wer stundenlang im eiskalten Wasser steht, braucht die besten Stiefel.“ Die Ausrüstung der Flößer war durchdacht, der Beruf gefährlich. Ertrinken, Unterkühlung und Quetschungen waren häufig. Die Flößerzünfte unterhielten Witwenkassen.

Von systemrelevant zu kulturellem Erbe

Mit dem Ausbau der Eisenbahn verlor die Flößerei im 19. Jahrhundert rasch an Bedeutung. Was einst unverzichtbar für Europas Wirtschaft war, wurde binnen weniger Jahrzehnte obsolet. Das letzte große Floß fuhr 1911 die Nagold hinab.

Wer heute durch den Nordschwarzwald wandert, entdeckt überall Spuren der Flößerei: prächtige Fachwerkhäuser, alte Wehranlagen, verfallene Wasserstuben. Flurnamen wie Floßhafen oder Flößersteig erinnern an die Vergangenheit. In Archiven lagern Bücher mit Holzzeichen, die zeigen, wie präzise die Flößerei organisiert war – ein Logistiksystem mit Verträgen, Versicherungen und Qualitätskontrollen.

Heute hat die Flößerei kulturellen Wert. 2022 erkannte die UNESCO sie als immaterielles Kulturerbe an. Martin Spreng und Kollegen aus Europa setzten sich dafür ein. „Das war ein wichtiger Moment“, sagt Spreng. „Eine Anerkennung, dass dieses Handwerk bewahrt werden muss.“

Die Flößerzunft Oberes Nagoldtal zählt 30 Mitglieder, die die Wasserstube pflegen, das Handwerk vorführen und selbst noch Flöße bauen – zuletzt beim Deutschen Flößertag in Magdeburg.

Wie drei Schwarzwald-Traditionen zusammenhängen

Das großflächige Abholzen für die Flößerei hinterließ Spuren, die weit über die Forstwirtschaft hinausgingen. Wo einst dichte Tannenwälder standen, entstanden offene Weideflächen – ideal für die Schafzucht, die sich zu einem wichtigen Wirtschaftszweig entwickelte. Gleichzeitig breiteten sich auf den Kahlflächen Heidelbeersträucher aus und begründeten eine Tradition, die den Schwarzwald bis heute prägt. So führte ein Logistiksystem, das Europa mit Holz versorgte, zu einem kompletten Vegetationswechsel und schuf neue Kulturlandschaften. Die Geschichte der Flößerei, der Heidelbeerwirtschaft und der Schäferei sind untrennbar miteinander verbunden – drei Facetten einer Region im Wandel.

Reisetipp rund um die Schwarzwald-Traditionen: Alle zwei Jahre, immer am dritten Juliwochenende, feiert Wildberg ein fröhliches Fest, das den Schäferberuf in all seinen Facetten würdigt: vom Leistungshüten über das Schafscheren bis hin zum Festspiel und Hahnentanz. Die Flößerzunft Oberes Nagoldtal ist beim großen Festumzug auch mit dabei. Wer also lebendige Tradition hautnah erleben will, sollte sich diesen Termin merken: Der Schäferlauf in Wildberg wechselt sich mit Bad Urach ab und findet immer in geraden Jahren statt – das nächste Mal vom 17. bis 20. Juli 2026. Ein Besuch lohnt sich!

Flößerei heute – Von Finnland bis Vancouver Island

Die Flößerei lebt weiter. „In Finnland und Russland wird noch kommerziell geflößt“, sagt Spreng. An Kanadas Westküste transportieren Flöße riesige Holzmengen über das Meer. Stürme reißen sie manchmal auseinander, und die Stämme stranden an einsamen Küsten. Ein Beweis, dass dieses uralte Prinzip auch im 21. Jahrhundert funktioniert – dort, wo es keine Alternative gibt.

Die Recherchereise wurde von Schwarzwald Tourismus unterstützt